大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于将人工智能送上太空的问题,于是小编就整理了4个相关介绍将人工智能送上太空的解答,让我们一起看看吧。

人工智能将如何助力宇宙探索?你怎么看?

可以辅助图像识别、信号识别、信号分类等等,对于数字信息的处理方式较人工有较大幅度和速度上的提升。不过以目前AI的水平,想要通过硬件辅助进入深空探索恐怕是不行,还只能实现地基探索。

有哪些没有人工处理过的太空真实照片?

“没有人工处理过”和“真实”非但不是一回事情,很多情况下甚至是互斥的。

以下是真实的照片,都是长时间曝光所获得。

仙女座星系(M31):

猎户座大星云(M42):

心脏星云(IC 1805):

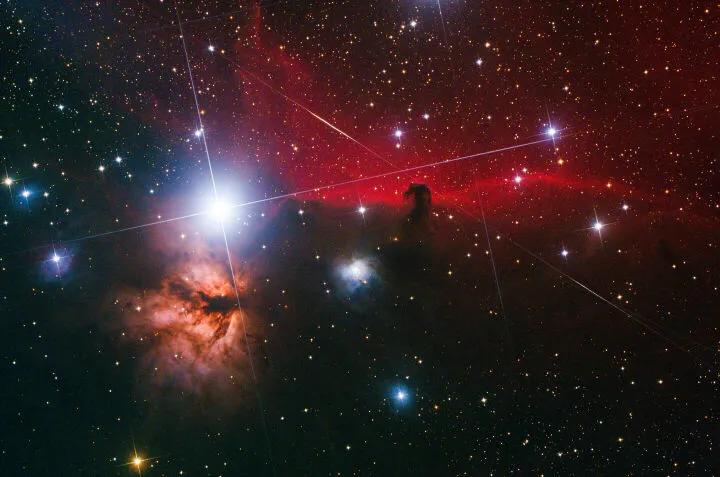

马头星云(IC 434):

累计曝光2小时的涡状星系(M51)及其伴星系M51a:

累计曝光20分钟的圣诞彗星46P/Wirtanen:

两年前中秋拍摄的满月:

让我们假设一个遥远的天体,它发出各种颜色的光。这些光来到了地球。

-这些光在进入望远镜之前,会被翻滚的大气折射、散射,锐利的星象会变得模糊、偏色;

-你上空的大气会散射附近城市的灯光,让图像上出现弥漫的光晕。甚至高层的大气本身就会发光;

-望远镜不可避免地存在像差,折射镜有色差,反射镜有其他像差;

-相机的传感器因为电子的热运动,会随机出现一些噪声;来自宇宙射线的粒子,也会随机撞击传感器,留下一些并不存在的亮点。

当拿到这样一副“没有人工处理过”的照片,你可以称它是“真实”的吗?当各种各样的处理手段作用在原图上,展现出图像中隐藏的细节,去除干扰,得到的照片是不是更贴近“真实”呢?

更何况人的眼睛有天然的限制。天体能够发出各种波长、各种颜色的光,但是人眼只能感受到三种。两束光在人眼看来可能是同一种颜色,但是它们的波长成分可能大相径庭。而更多的时候,人眼根本就不能感受到这些光。如果所谓“真实”就是一片黑的话,那就毫无意义了。最好的情况,人眼也只能看到一部分“真实”。

那么怎么看到另一部分人眼看不到的“真实”呢?就是要“人工处理”了。

不知道你的人工处理的标准是什么,严格来说,基本所有的数码照片都需要白平衡来处理数据,无非是机器自动处理还是人工处理RAW数据。

另外有很多的天文望远镜并不采用可见光来探测,这些都需要处理才能成为可视化的“照片”。

有些天体由于距离太过遥远,无法通过常规方法检测到,需要用一些特殊的设备和算法,比如前段时间有名的首张黑洞照片。

个人认为只要如实公布自己照片的处理方法,这样得到的照片都是可以接受用来讨论的

如果把人工智能发展到一定程度,会不会帮助人类搞清楚宇宙的奥秘?

猫先生先给结论吧,宇宙的奥秘,不会有物理的终点。智慧文明,无论是生物系的还是人工智能系的,都可以无限靠近,但无法接近百分百了解。

宇宙的奥秘,精髓在于创生。把宇宙创生之时的细节摸透,智慧文明能把过程逆推成河,才算了解。而多宇宙创生论,让这个努力近似无用功。我们所能观测和研究的宇宙,只是千千万个宇宙中的一个。我们的宇宙不过是来自一顿免费的午餐而已。而要把请吃饭的兄弟找出来,难度太大,而且,这哥们还不止请了一顿,同时请了无数顿,这叫人捉急了吧。

人工智能,可以拥有比人类更高级的算力,比人类更长久的寿命形态,可是,有一样东西,人工智能也不可能超越人类,就是这个宇宙的物理定律。再怎么强悍,也得遵守客观世界的规律。而宇宙中存在不同物理定律基础的宇宙,这是本宇宙生命无法突破的界限。就算能超越,可是宇宙的个数也是无限的,你只能迫近真相,但无法完全掌握。

我是猫先生,感谢阅读。

谢邀!会帮助人类但不会自己搞清楚任何问题!再强大的人工智能也得依据人类发现的自然规律和进行的实验观测数据进行整理、分析并总结,不会自己去完成所需要的相关实验研究。

宇宙其实非常简单而又优雅的存在着!“初始化”的动能成就了5%不到可见物质与大概在95%能量系统!而宇宙时空中的黑洞有在不停的将质能100%转换!周而复始永不停息!无始无终!所谓的新陈代谢不过如此!额

历山奇谈,聊备一格

不会。

人工智能会以非常高效的方式帮助人类认识整个宇宙,但是永远不会搞清楚宇宙的奥秘。

因为宇宙就没有奥秘。

宇宙是偶然产生的概率事件,而且没有任何规律,也没有任何"科学",可以说是非常混乱的,好无规律可言的,甚至是荒谬的。

之所以宇宙呈现出现在这样"有规律的样子",完全是我们人类认识的结果。

我们人类的一切知识都是建立在逻辑之上,可是对整个宇宙来说是没有任何逻辑存在的。是我们人类"塑造"出了宇宙现在的样子。

也许我们可以说,宇宙是"客观存在"的,可是我们不能说宇宙就是"现在的样子"。

宇宙现在的样子,只是一种可能性,一种概率,宇宙之所以是"现在的样子",是因为恰好它不是"别的样子"。

打个比方吧。你看到桌上有一个苹果,这是为什么呢?这是因为"这只苹果恰好在桌上,而不在别的地方"。因为你看到它了,它就在桌上。

可能还不明白,再比方一下。一个跑在跑道上的人,他就这样一直跑下去,某一刻,你施了个魔法,他在跑道上定住了,还保持着跑步的动作不变,那么,你就确定他就在那里了,跑道的其他地方就都没有他了。本来他可能在跑道的任何地方,可惜你定住了他,他就在那里了,不在别的地方了。

同样,你观察了宇宙,宇宙就是这个样子了,不是别的样子,因为如果是别的样子,那就不是现在的样子了,对吗?

至于人工智能,当然可以帮助人类更多,更快,更好的认识宇宙,甚至数字化宇宙,可惜的是我们只能认识"这个宇宙",认识"现在的宇宙",而无法认识别的宇宙,因为别的宇宙没有我们,或者是不一样的我们。

会。

但是国家不会公布完全资料,只会公布一些资料。别问为什么,因为公布全部资料会引起心慌,引起人们胡乱猜测。2012年世界末日就是这样的下场,所以可能会帮人类探索出一些问题。但是国家允许公开吗?

在科幻片中,飞行在外太空的飞船怎么人工制造重力?

谢邀。

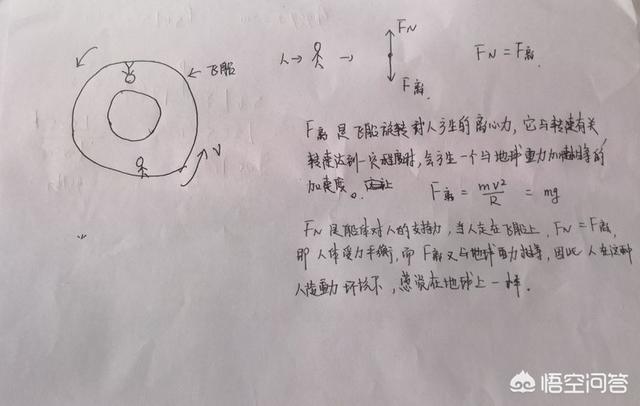

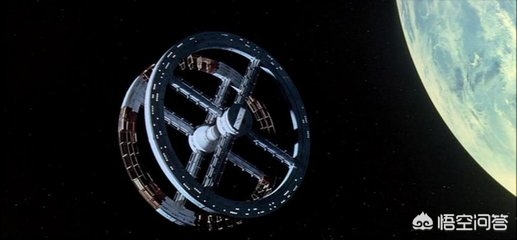

在很多严谨的科幻片里,你会发现飞船中间有一节是车轮形或者球形的,并且这一部分还在不停地旋转,这一部分飞船的船舱其实就是飞船的人造重力装置。

这种飞船船舱旋转会对里面的人产生一个离心力,这个离心力会把人往船舱的外侧内壁甩,人在船舱的外壁上,外壁会给人一个支持力,这个支持力会与离心力相等。在离心力的加速度等于地球的重力加速度时,就会制造出一个与地球重力相等的重力环境。(这部分有点学术)

而在太空这种微重力的环境下,是没有上下这种空间概念的。因此人在这种人造重力下,站在船舱的外侧内壁上会以为脚踩的地方就是下面,头顶就是上边。

这里边的原理其实非常简单,但是以目前的科技很难实现,因此我们一般只能在科幻片里见到这一幕。但是在一些不是那么严谨的科幻片里,飞船上没这种人造重力设施,宇航员却能站得住脚,这是很扯淡的。至于是那些电影我就不点出来了,还是观众老爷们自己发现吧。

而有些科幻片在这方面就处理得特别好,比如《星际穿越》、《安德的游戏》还有《太空旅客》等等。

下图是《太空旅客》中的飞船。

感兴趣的小伙伴们可以去看看这些电影。

在科幻片中,飞行在外太空的飞船怎么人工制造重力?

似乎这和科幻片中设定的背景有关,也与导演的科学严谨性有关,科幻片中的人工重力制造方式不外乎三种,一种是莫名其妙就有的重力,另一种是旋转离心力来产生重力的,还有一种是利用加速度产生重力的,只有这三种,我们下面一一来介绍下!

相信不用介绍就知道这是经典的《星际迷航》里的剧照,而这个是与本剧的时代背景有关的,尽管星际迷航中没有交代重力产生的原理,但据介绍人类在2063年就实现了曲速引擎,无论是从理论上还是操作上都对空间有了很深的理解,而重力的本质就是空间,如果能从这个源头上解决重力的来源,那么无论是什么结构,只要有这种控制空间的技术,那重力不需要离心力或者加速度等方式模拟是完全没有问题的!《火星救援》中的赫尔姆斯号,这个是离心力产生重力的典型代表!从科学逻辑上来说是比较严谨的,但根据其比例直径与旋转速度,是无法产生足够重力的,或者如果要产生足够重力的话旋转速度将要超过人类感觉舒适的2-3圈/分,因此从理论上来看仍然有所欠缺,但能做到如此逻辑已经让糊弄大妈混日子的国内电影界已经汗颜不已!!还有《阿凡达》,这个旋转的就是值班乘员舱,工作时模拟的重力环境下工作还是非常舒适的,而冬眠舱则处在失重状态!

当然在冬眠状态下水还会在意是否失重呢.....

最后一种则是加速型,假如以0.2G加速度一直加速,那么重力方向就与前进相反的方向,然后加速到飞船的极速之后,将这个乘员舱反一个面再减速,然后不断持续这个过程就有加速度所产生的重力了!但这种方式极度消耗燃料,只有在没有燃料消耗焦虑感的旅程中可以如此实施.....

距离我们最接近的是离心力模拟的重力,但即使如此在人类未来的空间计划中仍然没有计划实施,因为以我们人类这点微末道行实在是不足挂齿,我们的火箭无法将如此笨重的结构送上太空,或者成本远远不够,因此在未来相当的时间内,宇航员们仍然还要在失重的状态下苦苦捱日子....!!

目前,航天飞行中为缓解失重造成不利影响主要采取了以下措施:体育锻炼、下体负压、企鹅服、水盐补充、药物等。但是,上述这些对抗措施的防护效果都不能满足长期飞行的需要。

在未来的航天飞行中,人工重力是一种具有潜力和应用前景的多系统综合性防护措施。

早在19世纪末,载人航天的先驱者奥尔科夫斯就提出利用航天器旋转产生离心力充当人工重力对抗失重效应的想法。1952年,德国科学家冯·布劳恩设想了一种形似车轮的空间站,在他的设想中,这种空间站能够很好地解决人工重力的问题。1973年,“天空实验室”的一名航天员在飞行中通过在直径6.6m的试验舱内奔跑,试图体验人工重力,最终也以失败告终。

目前科研工作者提出了2种实现航天器内人工重力的方法

1航天器围绕自身轴不停旋转,或者连接航天员的居住舱与航天器某部并使居住舱围绕一轴不

断旋转 产生离心力,从而实现全时性人工重力;

2在航天器内安装载人离心机设备,通过离心机旋转实现间断性人工重力。

到此,以上就是小编对于将人工智能送上太空的问题就介绍到这了,希望介绍关于将人工智能送上太空的4点解答对大家有用。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...